Dess(t)ins visionnaires

Etude détaillée

exposition du 6 septembre au 15 novembre 2025

Centre d’art Polaris, Istres

commissariat : Pascal Pique et Catherine Soria Baccelli

sur une proposition du Musée de l’Invisible

Avec :

Art Orienté Objet – Beverly Baker – Guillaume Barth – Laurent Bes – Stéphane Besnard – Bernard Blancan Julius Bockelt – Tiphaine Calmettes – Charley Case – Philippe Deloison – Fernand Desmoulin – Aurélie Dubois – Isabelle Dubset – Youssef El Yedidi – Coralie Emilion-Languille – Farnood Esbati – Jean-Luc Favero – Elisa Fouquet – Magde Gill – Carlos Augusto Giraldo – Rodolphe Hammadi – Xie Hong – Theo Hudson Nangala – Zdenek Kocek – Arthur Lambert – Anne Laroche – Jean-Luc Leguay & Julie Lô – Anaïs Lelièvre – Alain-Jacques Lévrier-Mussat – Sandra Lorenzi – Raphaël Lonné – Myriam Méchita – Carole Melmoux – Anika Mi – Dan Miller – Paul Nabulo Namarinjmak – Momoko Nakagawa – Danièle Orcier Isabelle Peru – Lubos Plny – Olivier Raud – Etienne Renzo – Clivia Ripöll – Peggy Rockham Napaljarri Dave Ross Pwerle – Yuichi Saito – Lilly Sandover Kngwarreye – Leon Spencer Japaljarri – Niek Van De Steeg – Harald Stoffers – Eli Tanna – Tjumpo Tjapanangka – Warlimpirrngna Tjapaltjarri – Sandra Valabregue – Sarrah White Napurrurla – Samantha Wilson Napurrurla – Henriette Zéphyr.

la contribution sonore de Michel Redolfi

et des participants aux “ateliers des visions” qui se sont déroulés à Paris en collaboration avec L’Institut Métapsychique International, à Ladevèze-Rivière avec l’atelier d’Art thérapie de l’association Nulle part ailleurs, et le service des publics du Centre d’art Polaris à Istres.

Et la collaboration des galerie Arts d’Australie – Stéphane Jacob, et Christian Berst Art Brut à Paris.

***

Revisiter le dessin visionnaire et la destinée artistique ne vas pas sans conséquences. Cela engage à considérer l’art et l’humain dans ce qu’il a de plus profond. Dans ce qui le traverse et le déborde aussi. Ce qui revient à s’ouvrir et à des formes d’inconnu et d’Invisible. Le dessin visionnaire incarne une dimension méconnue de l’art : celle de l’énergie créatrice. Souvent considéré comme l’expression première et ultime de l’œuvre, le dessin visionnaire en exprime la quintessence. Il fascine quand il cristallise la magie de l’impulsion artistique et de ses mystères. Il est souvent lié à un destin artistique auquel il est difficile d’échapper, quand l’art devient une nécessité vitale. Mais le dessin visionnaire est rarement abordé dans ces profondeurs. Qu’est-ce qu’une vision ? Comment advient-elle et pourquoi, comment la transcrire ou l’interpréter ? Quels usages en faire aujourd’hui à travers notre culture des images, de l’imagination et de l’art ?

Du phénomène visionnaire

Le phénomène visionnaire et le dessin inspiré connaissent un important regain d’intérêt actuellement à travers les nouvelles formes d’art brut. Mais comment reconsidérer les dessins et les destins visionnaires contemporains, quand les aruspices, les pythies, les sybilles ou autres instances divinatoires et prophétiques ont disparu avec leurs cultures de l’Invisible ?

En réponse, le Musée de l’Invisible a proposé au centre d’art Polaris à Istres d’explorer le phénomène du dessin visionnaire à travers une exposition expérimentale inédite, associant art contemporain, art brut et arts premiers. Dans un projet où le public peut être lui-même créatif, et se saisir de ses propres visions en participant à des « atelier des visions » qui nourrissent le processus d’exposition.

Car le vécu ou le destin visionnaire, ne consiste pas seulement à se projeter dans le passé ou dans le futur pour en ramener des visions prémonitoires. Il agit au présent en donnant accès à des images, à des sensations, à des informations, voire à des messages dans des conditions qui échappent à la rationalité du matérialisme scientifique qui globalement les assimile à des illusions. Alors que l’on ne sait pas exactement si elles proviennent de l’espace mental ou d’un ailleurs indéterminé. Voire des deux.

D’aucuns évoquent une conscience délocalisée à laquelle l’art donnerait accès, Ce qui fait aussi l’objet de nouvelles approches scientifiques, par exemple sur les incidences de l’esprit sur la matière, également abordées dans l’exposition. L’art visionnaire est aussi associé à des problématiques de santé mentale que la pratique artistique permettrait de réguler. Notamment par le dessin.

Une réalité transculturelle et transhistorique

D’un point de vue anthropologique et historique, le dessin et le vécu visionnaire sont probablement aux origines de l’art et de la culture. Ce dont témoignent le dessin pariétal des grottes ornées de la préhistoire, auquel il est rendu hommage ici. Ce dessin est caractéristique des cultures premières qui sont souvent des cultures de la nature et de l’Invisible. Des cultures racines d’où nous venons, et que nous avons pourtant tenté d’éradiquer à travers les siècles et les continents.

Alors que dessins et destins visionnaires semblent bien renvoyer conjointement à des forces humaines et non-humaines qui interagissent avec les nôtres pour déterminer nos vécus. Ils partagent aussi une même capacité à fixer le cours des choses sur le papier comme dans la vie. Avec parfois la portée de l’irrévocable.

Ils peuvent également répondre à des phénomènes métapsychiques méconnus et néanmoins avérés, telles que la psychokinèse, les synchronicités, les prémonitions, ou diverses formes de médiumnités qui traversent toute l’histoire d el’art. Et qui sont, abordées ici à travers une collaboration scientifique avec l’Institut Métapsychique International à Paris et des ateliers de dessin visionnaires ouverts à tous. C’est-à-dire à des modalités avérées d’action de l’esprit sur la matière. Notamment avec l’étonnante expérimentation conduite avec Bernard Blancan et un atelier d’art thérapie.

L’atelier des visions

Car l’exposition s’est véritablement élaborée à partir d’un cycle d‘ateliers et de workshop qui ont permis au public le plus large et le plus divers de toucher du doigt la réalité visionnaire. Tout d’abord à partir d’un cycle d’ateliers des visions qui a été mis en place avec l’IMI et où sont intervenus plusieurs artistes de l’exposition dont Philippe Deloison, Bernard Blancan, Sandra Lorenzi ou Stéphane Besnard.

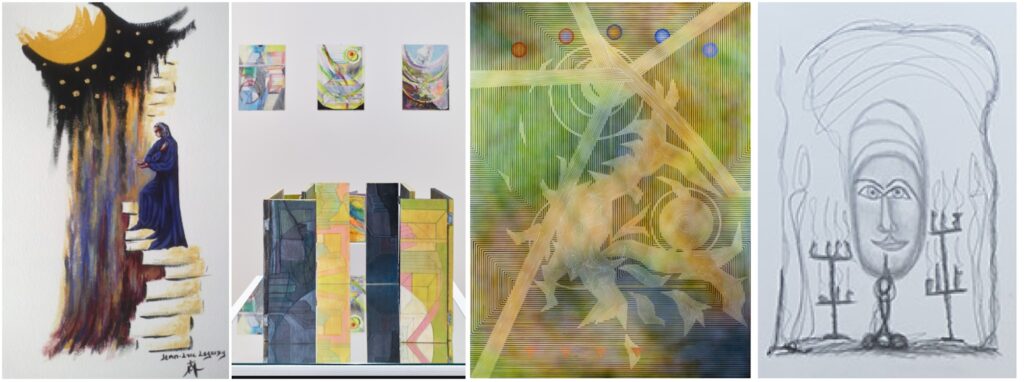

Une autre série d’atelier des visions a été mise en place dans une perspective écoesthétique à partir de la pratique du contact à l’arbre, ou du bain de forêt, et d’un protocole élaboré sur plusieurs années en collaboration avec les Ecoles d’art nationales ou territoriales.

Ce protocole permet aux participants de s’initier à la perception et au travail de l’énergétique des arbres à travers la pratique du dessin. Il a aussi été développé sur une semaine au printemps 2026, dans le cadre d’un workshop à l’Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence, dont plusieurs étudiants ont participé à l’exposition.

Une exposition réparatrice

Le dessin visionnaire est avant tout une pratique et un vécu qui laisse émerger la dimension créatrice dans ce qu’elle a de plus direct et de plus brut. De plus naturel et de plus fréquentiel aussi. Le dessin visionnaire, que l’on appelle aussi le dessin automatique, dont celui des surréalistes, fonctionne tel un sismographe qui enregistre et traduit les énergies les plus subtiles à l’interface de l’être et du monde.

L’un des objectifs de cette exposition étant de voir comment différentes sources d’inspiration et générations d’artistes et de publics, peuvent revisiter le dessin visionnaire sous ses formes les plus diverses de spatialisation et de symbolisation. Et dans une certaine mesure réinvestir nos propres destins, en ouvrant de nouvelles perspectives sur la pratique artistique comme reliance entre nos environnements intérieurs et extérieurs.

Pour voir aussi en quoi, les dessins et les destins visionnaires, peuvent participer au renouvellement de notre rapport à la créativité, dans une démarche de restauration cosmologique. Tout en instaurant une dynamique d’accessibilité pour toutes et tous, à des formes d’écocréativité, en vue d’agir sur nos destins chahutés. Voire de les réparer.

La forêt qui soigne

La première partie de l’exposition intitulée « La forêt qui soigne » est dédié aux dimensions prophylactiques et réparatrices du dessin, agrégées à celles des arbres. Elle a été en grande partie inspirée par les ateliers des visions et la pratique de la connexion aux arbres.

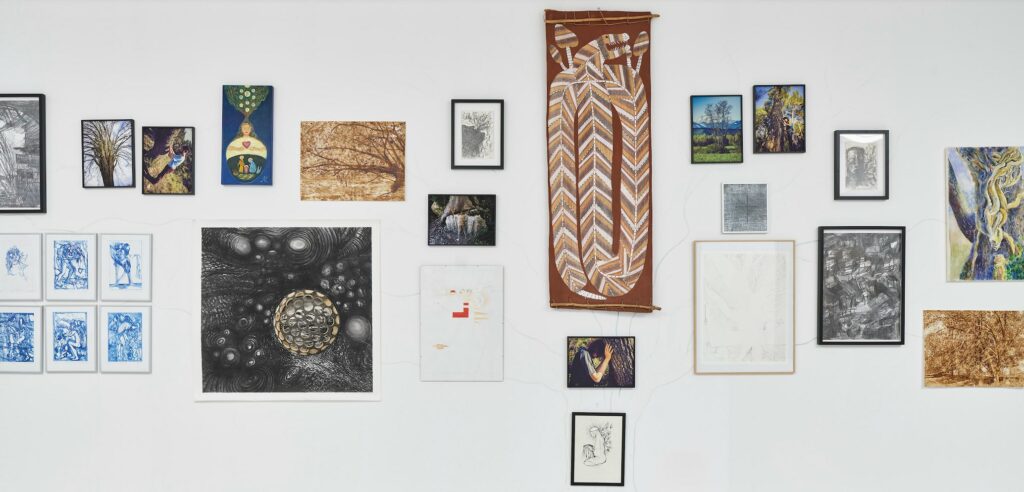

La connexion à l’arbre associée à l’art est une pratique écoesthétique que le Musée de l’Invisible expérimente depuis plusieurs années. Pour ce projet, elle a été associée à la tradition de l’arbre à loques, sur lequel on fixe des morceaux de vêtements ou autres objets. Notamment pour exaucer des vœux de guérison. Cette tradition est reprise ici avec des œuvres en guise de loques, accrochées sur un tracé au d’arbre réalisé directement au mur par Isabelle Perù. Cette œuvre collective reçoit des créations spécialement conçues par les artistes, mais aussi par le public qui a participé aux ateliers de dessin de connexion aux arbres.

Cet arbre de résilience rassemble différentes approches du dessin et de la vision. Il s’est élaboré à partir des « gestes d’après » de Coralie Emilion-Languille qui témoignent d’une reconstruction par l’art après un abus incestueux. Il est aussi question du corps et de sa réparation après la maladie, avec la série de gravures de Carole Melmoux, où le soin des organes et de la psyché, passe par la peinture des arbres et de l’eau. Le travail du deuil est également présent avec le dessin en croix de Danièle Orcier associé à un dessin d’enfant de Laurent, son fils disparu récemment, qui avait figuré dans un arbre dessiné vers l’âge de neuf ans, les grandes étapes de son destin, dont celle de sa disparition.

L’un des vœux de soin adressé à cet arbre concerne notre culture des arbres et de la forêt qu’il est urgent de restaurer et de réinventer. Encore faut-il pour cela replanter l’arbre qui est en nous. C’est ce que nous aide à réaliser Jean-Luc Favero avec ses lavis au brou de noix, d’arbres dessinés sur le motif, et que l’on sent littéralement encore frémir à la surface du papier. De même qu’Etienne Renzo avec ses photographies du pattern naturel des branches des arbres, associés à des vues de connexions à l’arbre. Comme ont pu le pratiquer, lors d’un atelier à l’Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence, Elisa Fouquet avec une série de visions de portraits inconnus, ou Clivia Ripöll avec ses dessins de configurations architectoniques visionnaires. D’autres ateliers réalisés à Paris avec l’Institut métapsychique international, ou à Istres avec le centre d’art Polaris, sont restitués sous forme de diaporama.

Car la magie des arbres peut aussi opérer en intérieur, sans leur présence directe et au sein même de l’exposition. Notamment à travers la charge des images, des dessins où des peintures qui restituent leur énergétique. Cet étonnant phénomène est bien perceptible avec les œuvres de Isabelle Dubset et sa peinture d’un chêne aux accords chromatiques rayonnants. De même que les dessins en forme de vortex de Daniele Orcier ou de Alain-Jacques Lévrier-Mussat, qui incarnent la dynamique ascensionnelle des arbres à travers la suite mathématique de Fibonacci, que l’on retrouve aussi bien à l’œuvre dans la pousse des végétaux que dans celle des spires galactiques. Cette dimension de l’arbre qui relie la terre et le ciel, se retrouve dans la symbolique du serpent arc-en-ciel du peintre Aborigène Paul Nabulo Namarinjmak qui a été placée au faîte et au centre de l’arbre.

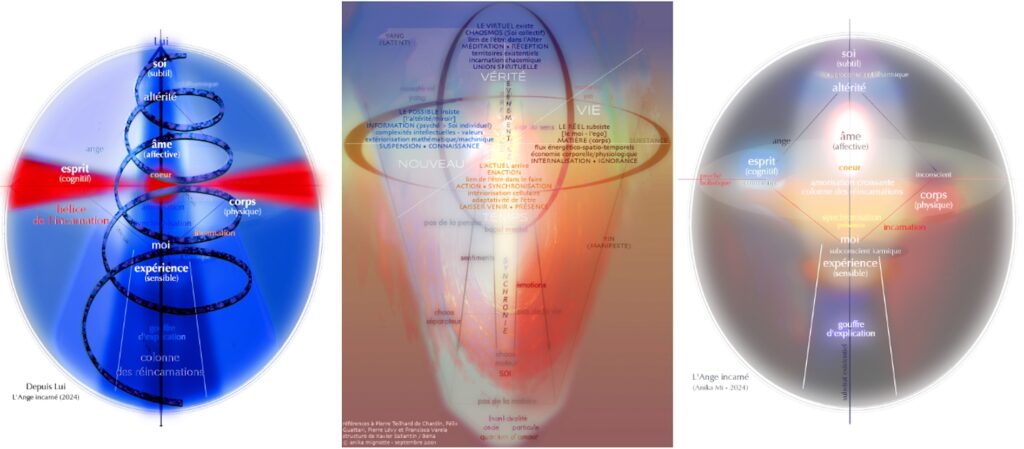

L’arbre qui relie terre et ciel a aussi été célébrée par Anne Laroche, qui est à la fois artiste et alchimiste, dans une étonnante peinture réalisée spécialement pour l’exposition. Elle montre la Vierge Marie dont le corps abrite une crèche de la nativité, avec un arbre lui poussant au-dessus de sa tête. Les racines de l’arbre qui font corps avec la chevelure de la Bonne Mère, comporte les lettres de l’arbre de vie de la kabbale accrochées dans les branches. Cette portée spirituelle est partagée et développée par Anika Mi dans une vidéo rassemblant des dessins numériques dédiée à « l’arbre relationnel » et à « l’ange incarné », dans une réinterprétation de la mystique visionnaire de l’arbre.

.

L’ensemble de cette proposition, qui est introduite par le tracé de l’arbre de vie sur la façade de verre de l’entrée par Charley Case, se prolonge dans l’espace d’exposition avec les contributions de Niek van de Steeg et de Rodolphe Hammadi, qui renvoient à la dimension votive des arbres et de l’art à travers le dessin et la sculpture. Elles sont complétées par plusieurs gestes artistiques réparateurs. Dont l’assemblage de dessins de Sandra Lorenzi, qui exprime la dimension ésotérique de Notre Dame de Paris et de l’incendie de la « forêt » de sa charpente de chêne, qui vient d’être restaurée. Ils font échos aux « dessins médecine » inédits que Jean-Luc Favero a dédié aux peuples natifs d’Amérique décimés lors de la colonisation de la conquête de l’ouest. Alors que l’artiste marocain Youssef el Yedidi accueille

le visiteur avec un dessin mural monumental d’œil apotropaïque (qui conjure le mauvais sort), bien connu à travers les motifs d’amulettes ou de talismans du bassin méditerranéen, dont celui du troisième œil, qui accompagne et protège ici le visiteur dès arrivée dans l’exposition pour en suivre les méandres du parcours.

Le cabinet des médiumnités

La partie centrale de l’exposition est consacrée aux dimensions visionnaires à l’œuvre dans différentes pratiques et origines culturelles du dessin. Elle associe à une création contemporaine onirique, l’art brut de l’altérité mentale et de la médiumnité, ainsi que l’art premier à travers l’art Aborigène d’Australie. Chaque cimaise reçoit un ensemble d’œuvre, dont plusieurs propositions inédites. Comme celle de Stéphane Besnard, policier municipal à la retraite devenu artiste médiumnique et inspiré avec des dessins guidés par l’au-delà quasiment jamais montrés, ou de Philippe Deloison, ancien joailler et peintre médiumnique, avec ses peintures de visions préhistorique.

Tous deux sont associés à des figures historiques de l’art brut médiumnique dont ils prolongent les pratiques, comme Magde Gill, Raphaël Lonné, Henriette Zéphyr ou Fernand Desmoulin, quatre représentants majeurs de l’art spirite.

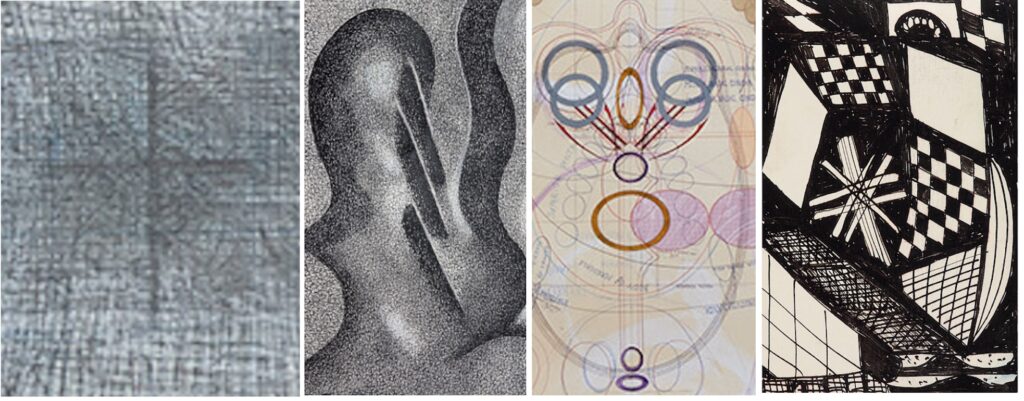

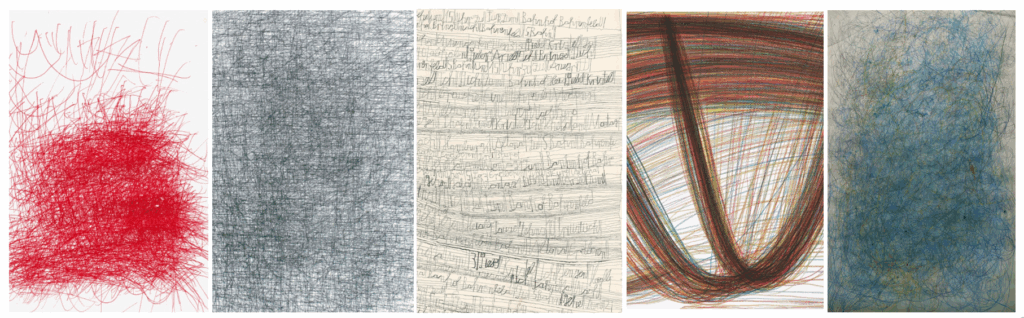

Ils sont mis en regard d’une sélection d’œuvres d’art brut abstrait, qui ont pu être réunies grâce à la collaboration de la galerie Christian Bert Art Brut, savec des œuvres de Momoko Nakagawa, Beverly Baker, Harald Stoffers, Lubos Plny, Yuichi Saito, Xie Hong, Zdenek Kocek, Dan Miller, Julius Bockelt, Farnood Esbati, ou Carlos Augusto Giraldo. Et dont certaines sont liées à des formes d’altérité mentale comme l’autisme ou la schizophrénie.

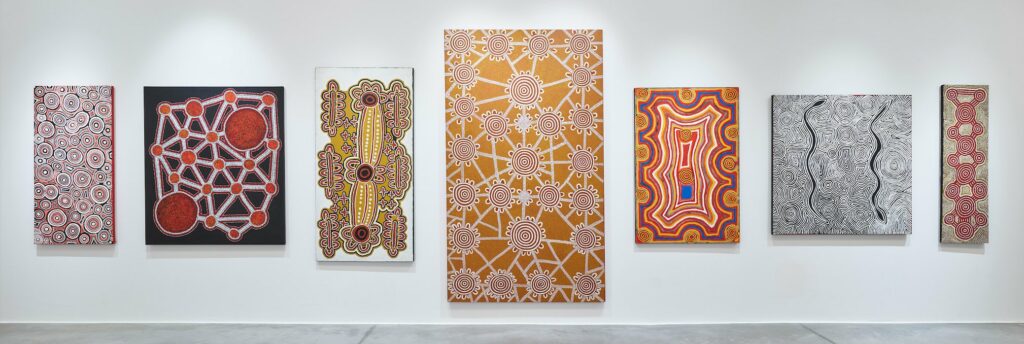

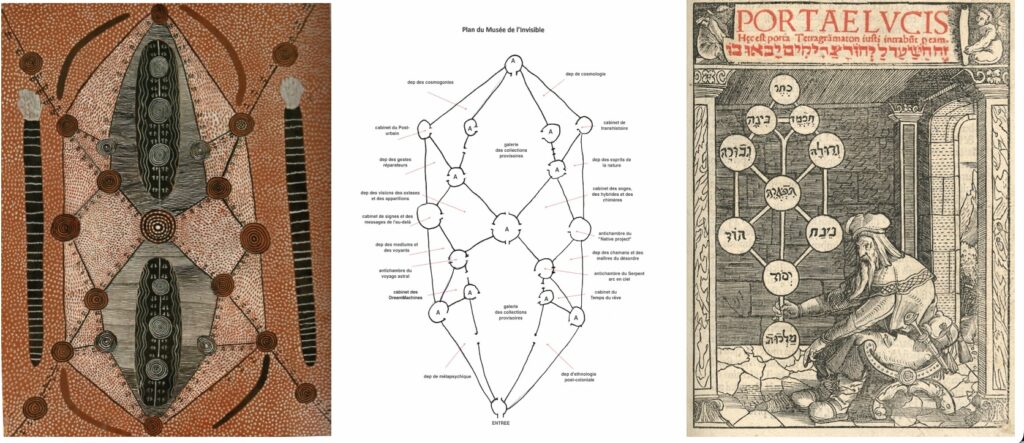

Parmi cette sélection, certaines font écho à un ensemble inédit dédié à l’art aborigène, avec des peintures plus ou moins récentes réalisées par Samantha Wilson Napurrurla, Tjumpo Tjapanangka, Leon Spencer Japaljarri, Peggy Rockham Napaljarri, Dave Ross Pwerle, Lilly Sandover Kngwarreye, Warlimpirrngna Tjapaltjarri, Theo Hudson Nangala, Sarrah White Napurrurla. Cet ensemble constitué avec la collaboration de la galerie Stéphane Jacob Arts d’Australie à Paris, rassemble une série de peintures au dessin géométrique arborescent symbolisant des pistes mémorielles reliées à des figures de la mythologie du « Dream Time » aborigène ». Ces peintures ont aussi en commun de renvoyer à la structure doublement symétrique et arborescente de l’arbre sephirotique des kabbales juives et chrétiennes, auxquelles elles font échos dans différents endroits de l’exposition.

Ce phénomène des plus étranges, alors que les artistes Aborigènes d’Australie n’ont probablement pas eu accès ni étudié les mystiques juives ou chrétiennes, trouvera peut-être un début d’explication dans la compréhension des phénomènes de résurgences et de synchronicités transhistorique, que l’on trouve souvent dans les esthétiques de l’Invisible. Et qui se reconduisent à travers l’histoire de l’art depuis la nuit des temps, d’une culture à l’autre, comme on peut le constater ici.

En attendant ce moment, qu’appelle cette exposition dans sa dimension expérimentale, cette forme d’art premier fait jonction avec des réalisations contemporaines occidentales, qui entrent en résonance avec leur dynamique visionnaire et formelle interne. Comme celles de Sandra Valabrègue, qui est à la fois artiste et kabbaliste, avec ses peintures labyrinthiques récentes librement dérivées de l’arbre des sephirots, dont certaines compositions sont érigées sur des plaques de miroirs. Elles introduisent les grands dessins de Danièle Orcier, aux tracés circulaires en forme de vortex, à voir comme de véritables mantras visuels. Ils ouvrent de façon complémentaire sur des espaces de méditation et de contemplation visionnaire alors que la réalisation de ces œuvres a été associée à la pratique du Yi Jing.

Mesurer les résonnances de la conscience dans un espace-temps non-linéair

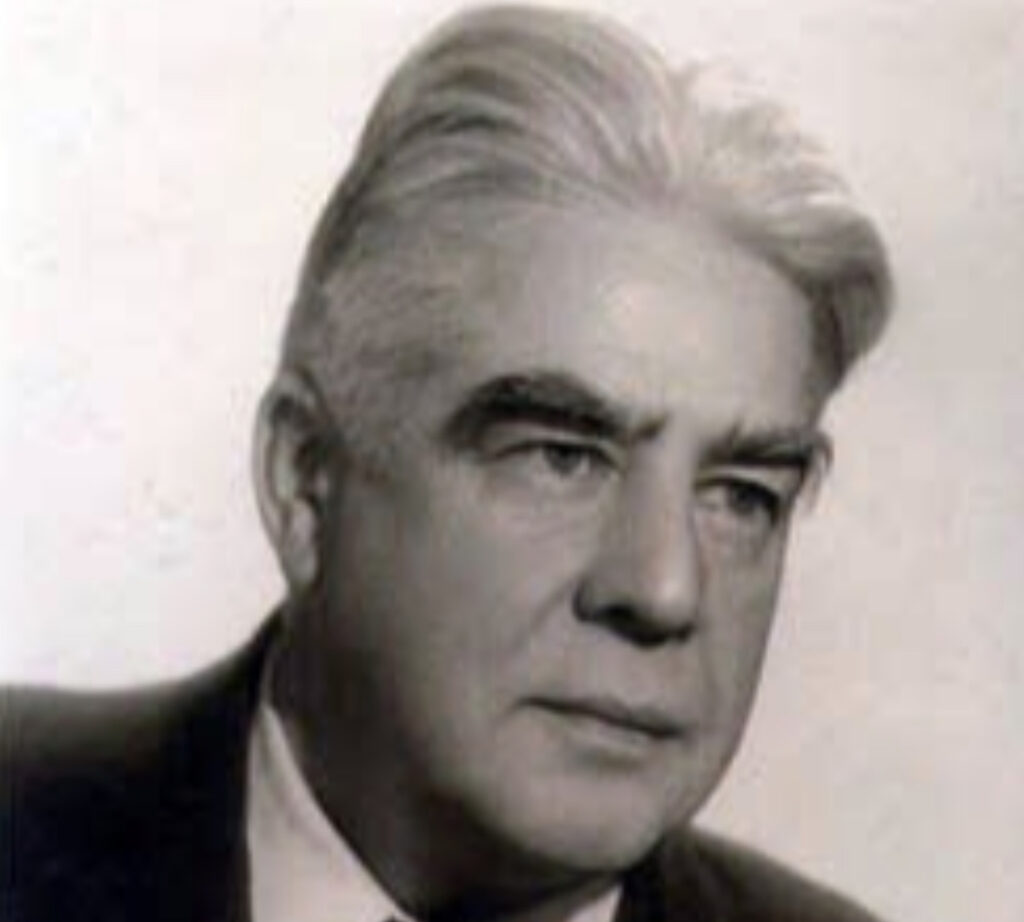

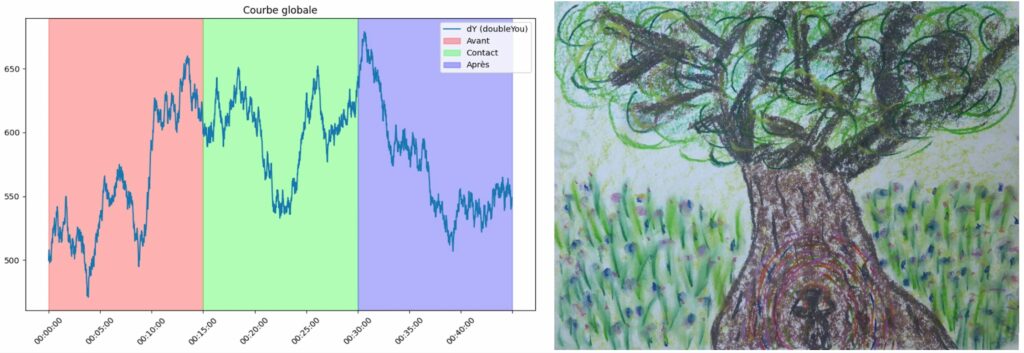

Chercheur indépendant, Bernard Blancan a conçu la théorie de La Règle du Jeu [1]selon laquelle on peut mesurer les activités psychiques d’une personne, de façon atemporelle (passé, présent, futur), à l’aide d’un processus mathématique de génération de données aléatoires. La convocation du hasard pour obtenir des informations de l’ordre de la conscience apparente sa démarche scientifique au principe fondamental de toutes les mancies utilisées par l’humanité. Ici, il a mesuré les participants à un atelier mêlant contact à l’arbre et dessin.

Les symphonies du hasard, Bernard Blancan, Éditions Eyrolles, 08-2025

En face, Arthur Lambert réinvesti lui aussi les géométries sacrées naturelles et culturelles, à travers un usage renouvelé des fréquences visuelles des couleurs et des nombres, tout en s’inscrivant dans la tradition du dessin initiatique alchimique consacré à l’accès et à la diffusion de la lumière sacrée. Ses trames aux effets visuels cinétiques et hypnotiques, font autant échos aux peintures aborigènes, qu’aux mesures mathématiques probabilistes et prémonitoires de l’artiste et acteur de cinéma Bernard Blancan.

B. Blancan : Pour Cécile, le contact à l’arbre n’est pas une douce continuité. Il y a des variations importantes d’un point de vue émotionnel. Mais le dernier quart est très concentré et positif.

Cécile : « C’est ma seconde expérience. Subie car il y avait beaucoup de bruit avec le rotofil. Je ne pouvais pas me concentrer. Je me suis bouché les oreilles. J’ai essayé de me mettre dans ma bulle mais c’était très compliqué. Il y a eu un moment d’accalmie où je me suis détendue. Quand j’ai mis les mains sur l’arbre au début j’ai eu très mal aux épaules. »

Ces mesures formant des dessins de courbes produites par des algorithmes générateurs de hasard associés à l’IA, sont associées à une série de dessins créés par un groupe d’art thérapie lors d’un atelier de connexion aux arbres. Réalisées à distance et à l’aveugle, avant et après l’atelier, ces mesures « psychophysiques » restituent étonnement l’implication psychologique et affective de chaque participant. Comme s’il existait une médiumnité visionnaire et divinatoire de la mathématique des nombres et du hasard, qui pourrait être corrélée, d’après Bernard Blancan, à la l’énergie de l’intentionnalité et des affects, qui sous-tendent aussi la création artistique. Une énergie Ce qui place cette proposition à la croisée de l’art, de la thérapie et des sciences alternatives.

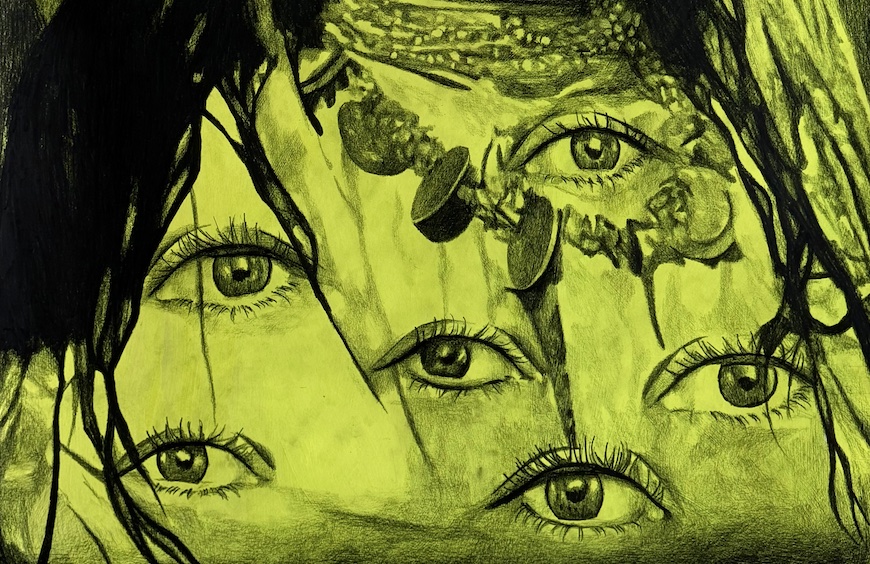

“Nigin, mot sumérien évoquant l’origine du monde et la parole prophétique, explore la vision comme faculté première, mémoire antérieure au langage. L’œuvre met en scène une enfant-oracle, figure d’un savoir inné que l’humanité a peu à peu oublié. L’œuvre interroge la faculté visionnaire de l’être humain — non pas comme un apprentissage, mais comme un souvenir enfoui, une mémoire antérieure à toute expérience. Elle invite à reconnaître dans la clairvoyance une part naturelle de la conscience, un regard qui précède le savoir. Symbolisant un savoir antérieur à toute expérience, une acuité primitive que l’enfance porte encore intacte. Dans cette œuvre, la clairvoyance n’est plus un don rare : elle est ce qui demeure, silencieusement, au cœur de tout être vivant. Dans ce paysage silencieux, l’enfant et la corneille se confondent dans une même respiration. Ce n’est plus une scène à observer, mais une révélation à éprouver : le moment où l’humain se souvient qu’il a toujours su voir. ” Isabelle Perù.

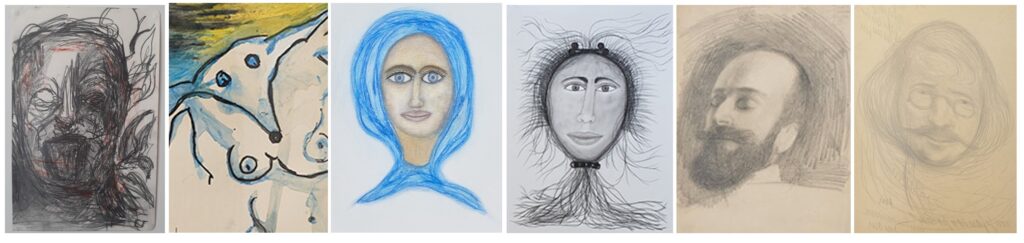

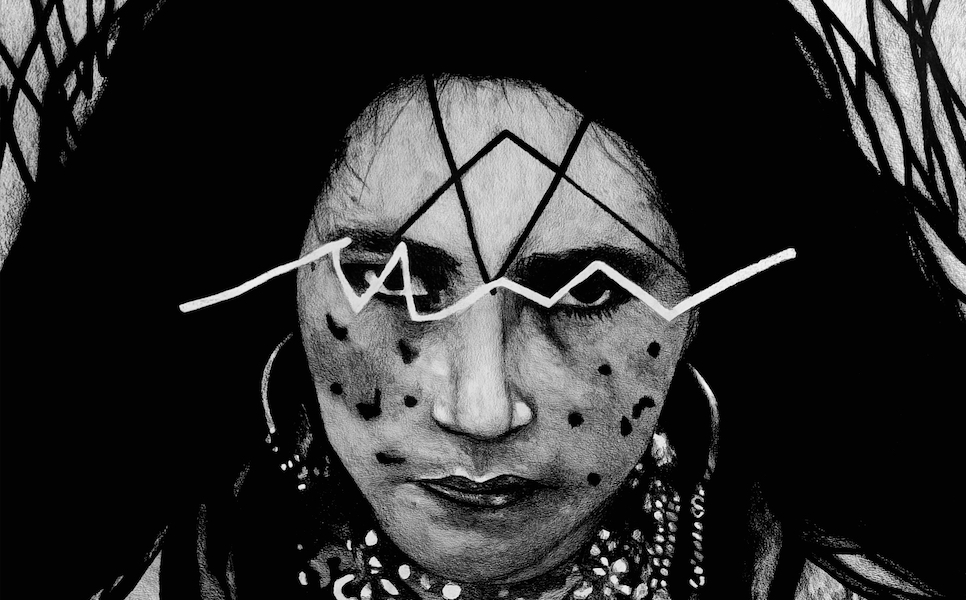

Le dernier carré de cet espace, dit « des sorcières », rassemble trois artistes femmes pratiquant un dessin figuratif a dimension ésotérique et spirituelle directement issu de leurs pratiques visionnaires. Isabelle Perù a eu la vision d’une enfant dont les volutes de la chevelure donnent naissance à des oiseaux. Elle fait écho à Aurélie Dubois dont l’imagerie est liée à un vécu de métanoïa, c’est-à-dire de révélation divine qui a fortement impacté sa pratique du dessin et son implication artistique. Leurs œuvres qui ne sont pas sans rapports visuels et formels, font écho aux puissants dessins de portraits de Myriam Mechita, qui revisitent les motifs apotropaïques tracés au henné ou tatoués sur les visages de figures familiales, issues comme elle d’ascendances culturelles berbères et Kabyles.

La grotte des visions

Le dessin de tatouage qui n’est pas loin du dessin pariétal des grottes ornées de la préhistoire, est probablement l’une des origines des arts visionnaires du dessin et de l’image, tels qu’ils peuvent toujours être pratiqués aujourd’hui. C’est en hommage à la grotte Cosquer, qui fête en 2025 le cinquantenaire de sa découverte dans les calanques près de Marseille, que le dernier espace de l’exposition a été conçu comme un espace de grotte visionnaire, dans laquelle le public est invité à s’immerger, à observer, à contempler et à … dessiner.

Cette proposition expérimentale, est intimement liée à la question de l’énergétique des œuvres d’art, qu’il est proposé ici au visiteur de ressentir et d’utiliser, comme technique de créativité visionnaire. Dès l’entrée de l’espace, les compositions de minéraux d’Eli Tanna, conçues en correspondance avec les chakras du corps humain, permettent au visiteur en quelque sorte de se préparer en harmonisant ses fréquences. Alors qu’il lui est proposé, de conscientiser ses ressentis énergétique en percevant avec toutes les parties du corps, les ondes produites par les tracés abstraits produits par les minéraux. Les petits tableaux ayant été disposés à différentes hauteur, des pieds jusqu’à la tête, à cet effet.

Le visiteur est invité à poursuivre ce travail dans la structure toroïdale de Olivier Raud, positionnée au centre de l’espace, dans laquelle il est possible de pénétrer et de séjourner. Réalisée en bois polarisé, elle génère un champs magnétique propice à la méditation et à la créativité. Olivier Raud présente également les prototypes de ses dernières créations d’objets polarisés que l’on peut utiliser à travers toute l’exposition, sous formes de sièges ou de coussins de méditation, qui joue le rôle d’exhausteurs de flux énergétiques, pour mieux ouvrir ses perceptions et se connecter aux œuvres.

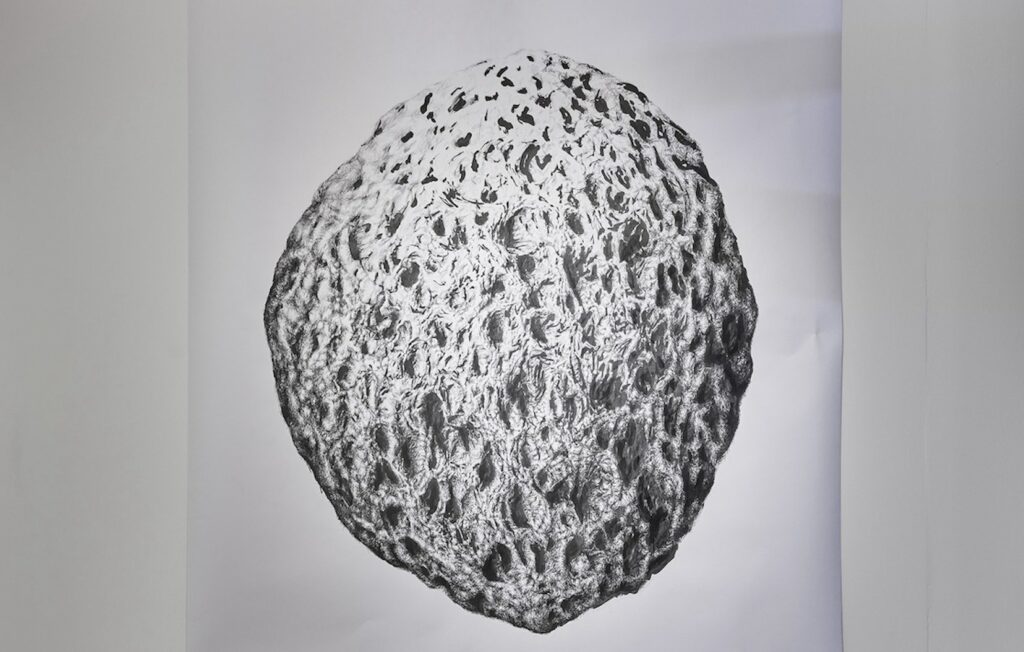

Depuis cette position centrale, le visiteur peut alors contempler les différents panneaux de la néo-grotte qui offrent autant d’ouvertures sur d’autres dimensions. La grande fresque réalisée à la disqueuse par Charley Case rend hommage à la Vénus de la grotte Chauvet, ainsi qu’aux esprits et aux énergies qui l’originent. Cette Vénus à dimension cosmique fait face à d’autres entités plus abstraites elles aussi de grandes dimensions. Comme la grande pierre en lévitation en forme de planétoïde d’Anaïs Lelièvre, qui renvoie à l’une de ses céramiques au dessin organique que l’on a pu voir dans l’espace d’art brut. Une autre sculpture en terre et béton de Tiphaine Calmettes, aux formes de banquette pétrifiée, renvoie aux créatures hybrides issues des mondes souterrains. Elle permet de faire corps avec la matière même et la symbolique profonde de la terre. Cette œuvre fait face à une projection vidéo de dessins automatiques et numériques réalisés par Anika Mi sur plusieurs années. Ils sont associés à une série de dessins automatiques réalisés à la colle chaude où l’artiste a fait émerger des univers et des figures hybrides issues conjointement de l’inconscient et des outre-mondes.

Le dernier mur de l’exposition, en prolonge le fil rouge initiatique pour l’ouvrir sur des processus de restaurations cosmologique. D’abord avec le grand dessin automatique inédit de Guillaume Barth réalisé une nuit de pleine lune. Il fait échos aux mystérieux tracés digités des grottes ornées de la préhistoire, qui avaient probablement une portée énergétique, en inscrivant dans la matière même de la paroi, des gestes qui font penser à des passes magnétiques. Comme si l’on voulait caresser la lune ou toucher les esprits des arrière-mondes.

Au centre du panneau le dessin de néon réalisé spécialement pour « Dess(t)ins visionnaire » par Art Orienté Objet, (le duo formé par Marion Laval-Jeantet et Benoit Mangin), réveille la culture et les pouvoirs du dessin cosmogramme à vocation d’entretien ou de soin astrologique. « Le cristallogramme des mutations », est inspiré de divers tracés ésotériques vraisemblablement issus d’observations astronomiques. Il propose au visiteur de s’aligner corporellement et visuellement avec son tracé de lumière de façon à retrouver une forme de cohésion avec les cycles de l’univers., aussi pour en maintenir la cohésion.

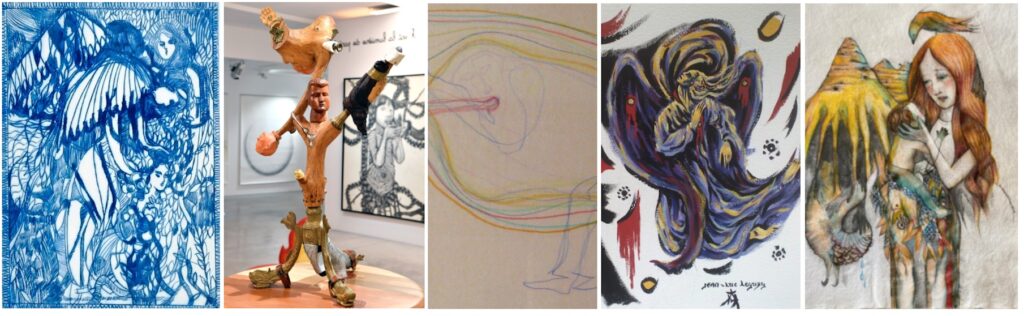

Cette culture du dessin à dimension de cosmogramme se prolonge dans la série d’enluminures sur parchemins de Jean-Luc Leguay et Julie Lô, qui nous immerge dans les arcanes symboliques des géométries sacrées du moyen-âge. Et de leur alchimie des couleurs. Cette constellation de motifs et de symboles, incarne une dimension initiatique où il est question d’arbre aux douze soleils, d’escalier mystique, d’ange blessé, de rien originel et de création, mais aussi de chute et d’affrontement, de chevaux de l’apocalypse, de ravage de la guerre, de chasse au tigre. Comme autant de symboles de forces à exorciser ou à apprivoiser pour mieux les transmuter. Probablement aussi pour restaurer le lien transhistorique qui relie les artistes visionnaires des premiers âges à ceux de notre ère contemporaine. Notamment à travers une dernière vision spécialement dessinée pour l’exposition : celle d’une spire galactique en forme d’embryon naissant d’un magma d’or, intitulée … Dess(t)in visionnaire.

L’oracle de l’exposition

Comme par contamination des œuvres qu’elle présente, l’exposition ne serait-elle pas elle-même devenue une instance visionnaire ? N’a-t-elle pas délivré une forme de message, qui passerait à travers les œuvres, les signes, les symboles ainsi que les phénomènes qui leur sont associés ? C’est-à-dire la vision globale qu’elle constitue associée à une dimension oraculaire. Et qui demandent donc à être interprété. Encore faut-il pour cela activer certaines instances d’interprétations. A l’image de l’aruspice ou de l’auspex (à qui Alain-Jacques. Levrier-Mussat a consacré plusieurs œuvres), qui interprète le vol des oiseaux dans le ciel. Ce que chaque visiteur, a d’ailleurs pu faire à sa mesure et à sa façon, plus ou moins consciemment, en devenant le réceptacle et le catalyseur des énergies du paysage artistiques de l’exposition qu’il a traversé. Et qui ne l’oublions pas, se cristallisent dans l’expérience esthétique. C’est probablement pour cela que l’art ne laisse pas indifférent. Ni parfois même indemne.

Car une fois les œuvres finies d’accrochées, l’exposition a révélé un paysage global constitué aussi de configurations qui n’avaient été ni programmée, ni prévues. Avec même d’étonnantes révélations issues de synchronicité visuelles, formelles ou symboliques, qui donnent à l’ensemble toute sa cohérence, sa dynamique et son sens. Aussi bien sur les plans visuels, plastiques et muséographiques, que sur celui des symboliques, de leur énergétique et de leur portée métaphysique. Ce qui n’était pas gagné, et même assez risqué, vu la diversité et le nombre relativement important d’œuvres présentées à mettre en symphonie. Une dimension oraculaire qu’a d’ailleurs activée Guillaume Barth dès l’ouverture de l’exposition, avec une performance mettant en œuvre un processus d’émission et d’interprétation de volutes de fumées collectés dans une bouteille. Tel un auspex qui tenterait de déchiffrer le vol des oiseaux ou les volutes des nuages dans le carré de ciel qu’il vient de dessiner dans les airs avec son bâton. Ou un haruspice qui tente de lire dans les entrailles de ses victimes pour en tirer des présages.

Sous le signe du vortex …

… et des chakras

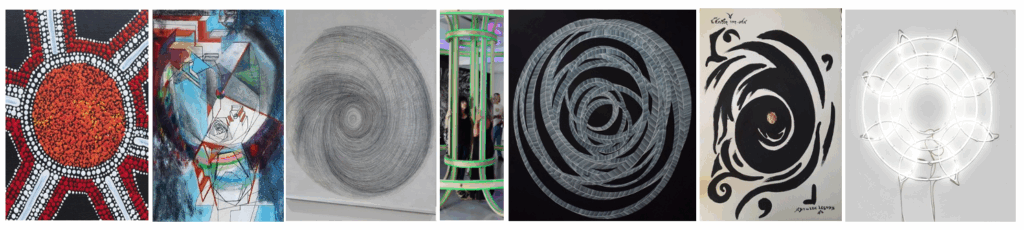

Une fois l’accrochage de l’exposition terminé, une première révélation a été l’apparition aussi évidente qu’inattendue, d’une récurrence de cercles, de ronds ou de sphères. Dont un certain nombre en forme de spire ou de vortex, qui font penser à des chakras, les centres énergétiques du corps humains, que l’on peut ressentir et activer. Comme si l’exposition elle-même, était un vaste organisme qui s’active par la présence et le regard du visiteur, qui en relie les œuvres dans sa déambulation. Ce parcours débute dès l’entrée avec Isabelle Perù et le dessin d’arbre sphérique de Charley Case, qui introduisent la première salle de l’arbre de soin.

Dans cet arbre monumental constitué d’un dessin sous-jacent sur lequel sont accrochées une trentaine d’œuvres, cette ligne de cercle passe à travers les œuvres de Danièle Orcier, Alain-Jacques Levrier-Mussat, Aurélie Dubois, Sandra Valabrègue ou Stéphane Besnard. Elle rebondit ensuite dans les œuvres de Youssef El Yedidi et Sandra Lorenzi pour se poursuivre de façon assez époustouflante sur les cimaises d’art Aborigène et d’art brut. Les échos formels et énergétiques entre ces deux groupes d’œuvres qui se font face, en sont d’ailleurs assez troublants. Ils constituent l’un des points très forts l’exposition, qui préfigure l’espace tourbillonnant que créent un peu plus loin entre elles, les vortex en formes de tores de Danièle Orcier (dont la vidéo projetée au sol) et des trois dessins de Arthur Lambert.

Ce nœud énergétique de l’exposition « Dess(t)ins visionnaires », introduit à la dernière salle du parcours occupée en son centre par la sculpture toroïdale de Olivier Raud, au cœur de laquelle on peut se placer pour capter et laisser agir les forces en présence. Plusieurs visiteurs ont clairement capté et ressenti l’effet de cette géométrie et du bois polarisé sur le corps humain. Un corps qui va lui-même se mouvoir comme automatiquement, indépendemment de la volonté ou de la conscience, avec un minimum de lâcher-prise.

Ce parcours de spires inspirées, se poursuit et se termine dans deux aspirations visuelles, l’une dans le noir et le doré avec l’enluminure déjà évoquée de Jean-Luc Leguay, et un peu plus loin le cercle de lumière néon de Art Orienté Objet. Ces deux dernières œuvres opèrent comme de véritables trous noirs, (qui sont aussi des trous blancs et dorés), par lesquels l’exposition et ses visiteurs sont virtuellement aspirés vers un ailleurs invisible. Un ailleurs probablement géométrique et mathématique, comme celui que révèle Sandra Valabrègue, qui s’est livrée à une véritable exploration picturale dans le labyrinthe incommensurable des sphères de l’arbre sephirotique et des interconnexions qui les relient. Et qui pour d’aucun représentent les chakras invisibles de l’univers.

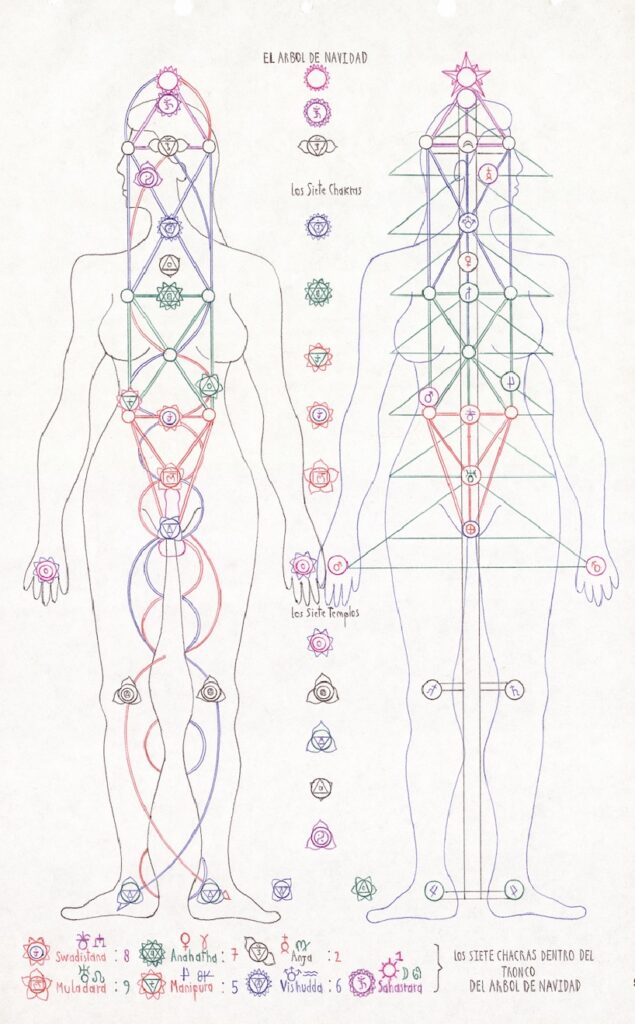

S’il est une œuvre qui exprime ce parcours de vortex et de chakras c’est bien celle de l’artiste brut Carlos Augusto Giraldo. Avec un petit dessin positionné entre les nuages d’art brut et d’art aborigène. Intitulé « El arbol de navidad », (l’arbre de noël), il montre deux corps féminins stylisés avec les indications des chakras surimposés au plan de l’arbre de vie de la kabbale inscrit dans le corps l’humain. Et dont les rouelles des sephirots correspondent à celles des chakras. On peut s’étonner du titre « arbre de noël » et non pas « arbre de vie ». Cela est vraisemblablement dû à une référence à la tradition du moyen-âge de « l’arbol del paraiso », qui condensait les symboliques de l’arbre de la connaissance du bien et du mal avec celle de l’arbre de vie. Tout en associait les figures d’Adam et Eve. Ce que semble reprendre Giraldo avec les deux corps humain-arbres. A la différence près qu’il semble s’agir de deux représentations féminines.

Dans les volutes de la médiumnité

L’exposition a aussi été l’occasion d’une autre exploration, cette fois préméditée, consacrées aux motifs et aux déploiements de volutes dans la peinture ou le dessin visionnaire médiumnique. Lors d’une exposition précédente du Musée de l’Invisible (Fréquences brutes, à la galerie Christian Berst à Paris en 2023), j’avais remarqué un point commun entre plusieurs œuvres d’art médiumnique de différentes périodes, avec Fernand Desmoulin au début du 20è siècle, Henriette Zéphyr dans les années 1970/80, et Philippe Deloison actuellement.

Chacun de ces artistes ayant une manière différente mais comparable de faire émerger des visages ou autres motifs, de réseaux d’entrelacs de traits fin et sérés formant des volutes et des arabesques. Ayant questionné Philippe Deloison sur sa compréhension de cette caractéristique, il me répondit que ses propres visions étaient souvent issues à ces volutes dessinées ou peintes. Le concernant elles correspondent à des perceptions visuelles qu’il a dans différents contextes, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur. En particulier avec certaines personnes dont il perçoit les auras, qui ressemblent à des circonvolutions colorées de fumée de cigarette qui peuvent entourer les corps. Comme si ces volutes étaient les auras de l’univers desquelles émergent et émanent les visions.

En observant la traduction visuelle de ce type de phénomène, on peut penser à une sorte de « bruit blanc » visible que certains de médiums évoquent et utilisent pour capter et interpréter des perceptions auditives. Comme si les motifs et les images émanaient d’une sorte de halo que l’artiste crée lui-même sur papier ou sur tout autre support, qui deviennent alors le substrat effectif de l’apparition de l’image et de la vision. Ce qui ouvre aussi l’exposition sur une véritable phénoménologie visionnaire qui reste à documenter et à formuler. Dans « Dess(t)ins visionnaires, on retrouvera cette caractéristique dans les œuvres de Aurélie Dubois et Isabelle Perù, (par ailleurs présentées fortuitement côte à côte), où des oiseaux semblent émerger des volutes ou des tresses des chevelures de personnages féminins. Comme pour les visages de défunts réincarnées dans les dessins de Fernand Desmoulins ou de Stéphane Besnard, qui en font de troublants portraits à plus d’un siècle de distance.

Visions de visages et d’entités

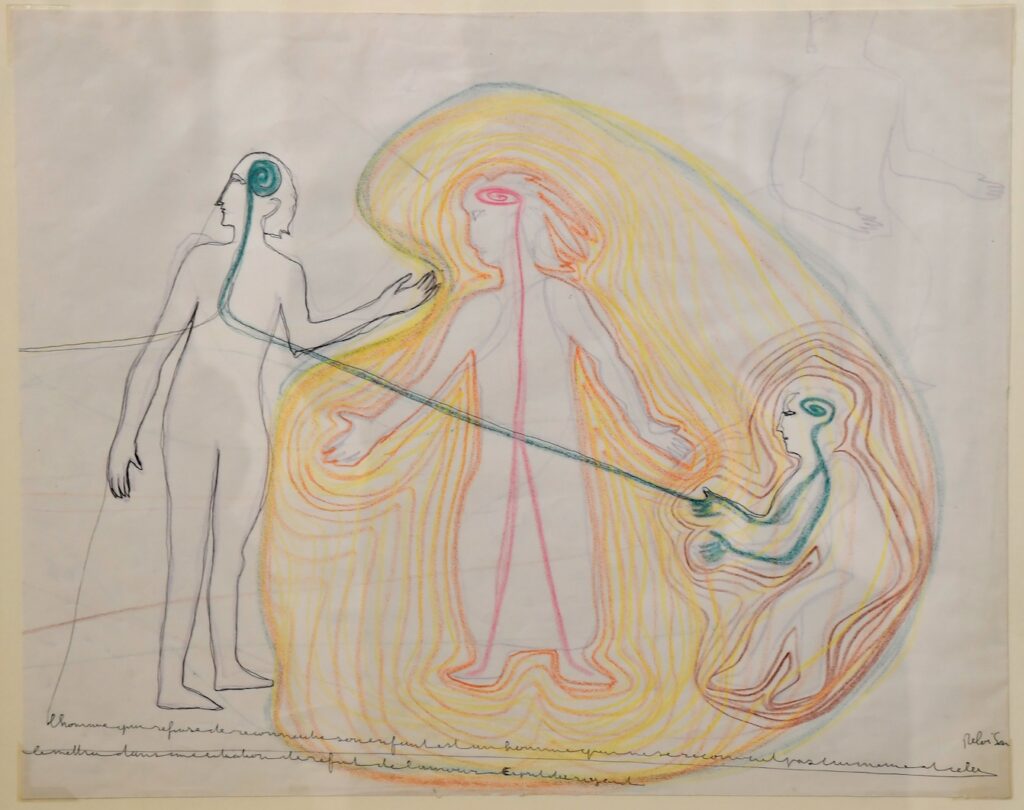

Une autre caractéristique de l’exposition qui n’avait été ni préméditée, ni même envisagée est l’apparition au fil du parcours d’une véritable galerie de portraits où cohabitent des visages de personnes existantes ou imaginaires, qui peuvent prendre les traits de trépassés ou d’autres entités. Des défunts qui peuvent même s’adresser au dessinateur et au visiteur, comme c’est le cas pour Fernand Desmoulin et Philippe Deloison, deux grands représentants de l’art spirite opérant à un siècle de distance, où le dessin des figures que l’on peut qualifier d’inspiré, est associé à de l’écriture automatique. Comme si les personnes représentées délivraient leur message par le double canal du dessin et de l’écriture associées.

Ces visages clairement issus de captations médiumniques forment une galerie de portraits assez mystérieuse et troublante. Ils sont relayés par un second groupe qui se concentre dans l’espace occupé par Aurélie Dubois, Isabelle Perù et Myriam Méchita, dans une mise en espace qui a occasionné d’étonnantes synchronicités visuelles. Comme celle entre Isabelle Pérù et Aurélie Dubois où il est question de chevelures et d’oiseaux associés. Cette étrange concordance n’ayant été remarquées qu’une fois les œuvres accrochées. Comme si les visages, et les oiseaux en présence délivraient un message ou un chant qui reste à décrypter et à entendre. Ceci face aux impressionnants dessins de Myriam Mechita qui renvoient directement aux pratiques de visions qui ont encore lieu dans certaines cultures d’Afrique du nord. Notamment à travers les motifs tracés au sur les fronts au niveau du troisième œil. A la fois organe et instance visionnaire s’il en est.

Visions géométriques et mathématiques

Mais l’art visionnaire n’est pas seulement figuratif. Il peut aussi être abstrait et géométrique. Cette caractéristique concerne déjà l’art des grottes ornées du paléolithique ou plus de 70 % des représentations non-figuratives, sont constituées de signes, de tracés voire de symboles stylisés dont le sens nous échappe à jamais. A moins que l’on puisse réinvestir ces modes de représentation, un jour ou l’autre. C’est une question de décryptage. Ce qui est loin d’être exclu au vu des avancées de cette exposition. Car la géométrie tient également une place particulièrement importante dans « Dess(t)ins visionnaires ». Elle en est même un élément structurant, ou un fil d’Ariane ou un flux qui serpente et nous guide à travers toute l’exposition.

Ce flux prend source dans l’œuvre de Isabelle Perù présentée dans l’entrée et intitulé « l’âme agit » (lire aussi la magie …). Il fil passe ensuite par la géométrie de la croix de Danièle Orcier puis dans les arborescences de plusieurs représentations d’arbres du grand mur collectif de la forêt qui soigne. En particulier dans l’étrange dessin de Stéphane Besnard qui superpose un dessin d’arbre inscrit dans un cercle à une intrication de formes géométriques imbriquées les unes dans les autres (rectangles, carrés, cercles, triangles), selon ue double principe de chaos et d’ordonnance symétrique, qui constituent une sorte de réseau sephirotique. Plus loin, on retrouve un esprit de géométrie aussi bien dans l’art brut médiumnique de Magde Gill ou Henriette Zéphyr, que celui de Lubos Plny. Qui font d’ailleurs échos à la peinture Aborigène qui repose elle aussi sur une forte géométrisation qui n’a rien de décoratif, notamment quand elle met en œuvre une modalité vibratoire et optique que les aborigènes nomment le « Rajk ». Et qu’ils qualifient eux-mêmes de « fréquence visuelle », qui leur permet expliquent-ils, pour celui qui la regarde comme pour celui qui l’a réalisé, d’entrer dans les la dimensions mythique de leur cosmogonie appelée le « DreamTime », ou le temps du rêve. Le système graphique et visuel du « rark » aborigène, consiste à saturer une surface avec des motifs répétés de ligne droite de différentes couleurs parallèles assez serrées et superposées selon différents angles et différentes couleurs. Ce qui produit un effet cinétique de moirage à la dynamique ondulatoire, effectivement à la manière d’une fréquence.

Visions abstraites et informelles

On retrouve ce principe de saturation de la surface du rarjk aborigène dans plusieurs œuvres d’art brut. En particulier celle de Julius Bockelt, jeune artiste allemand désormais mondialement connu qui œuvre dans une institution psy à Francfort. Ses dessins géométriques au stylo bille de couleur, très proches de certaines trames aborigènes, comme celle du serpent arc-en-ciel de Paul Nabulo Namarinjmak présenté sur le mur des arbres, sont le résultat d’une observation des nuages dont l’artiste a pris des milliers de photographies. Des nuages dont il capte et entend la vibration sonore qu’il traduit par des fréquences visuelles sur le papier. Comme si il y avait une équivalence entre fréquences visuelles et sonores. Ce qui serait caractéristique d’une perception synesthésique associative ici de formes, de couleurs et de sons.

Tout en produisant un effet d’optique digne de l’art cinétique, tout à fait comparable à celui de certaines peintures Aborigènes. On retrouve ce phénomène d’utilisation d’une fréquence visuelle dans la peinture d’Arthur Lambert, ou de réseaux de lignes droites dorées formant des trames qui s’articulent sur le plan pictural. Elles constituer le substrat visuel et spirituel, d’une peinture dédiée à la méditation et à la contemplation de la lumière, qui revisite aussi l’art des géométrie sacrées.

L’ensemble d’art brut, auquel participe Julius Bockelt, présente plusieurs artistes que l’on pourrait qualifier d’informels. Ils présentent une vibration visuelle différente à celle de Julius Bockelt, mais comparable et complémentaire. Informels dans le sens où leur univers graphique, qui n’est ni figuratif ni géométrique, présente des dessins de sortes de « gribouillis » informes. C’est le cas pour Dan Miller, Yuichi Saito, ou Momoko Nakagawa qui réalisent des œuvres d’un minimalisme et d’une subtilité déconcertantes, qui n’a pas d’égal dans l’art contemporain. Alors que Harald Stoffers sature ses surfaces de lignes hybrides composées de tracés de portées musicales et d’écriture automatique. Comme si lui aussi percevait quelque chose d’inaudible ou d’invisible au commun des mortels, dont il transcrirait la partition sous forme de dessin textuel. Cela concerne également l’artiste non brut Guillaume Barth, et le dessin inédit montrant une saturation aléatoire de la surface avec un stylo bille. Ce dessin qu’il a réalisé spécialement pour l’exposition a été conçu une nuit de pleine lune, moment réputé propice pour la mise en œuvre créative de flux énergétiques stellaires, que l’artiste a pu capter en usant de techniques visionnaires ancestrales liées à l’absorption de substances naturelles. A la fois très proche de l’art des médiums, des peuples premiers ou des artistes de l’altérité mentale.

Visions et apparitions

La présence de visages pouvant faire penser à des entités, voire à des fantômes, comme on a pu le voir dans l’art médiumnique, nous amène à la question des apparitions et de leur rapport à la vision. Vision et apparition ne sont pas tout à fait du même ordre, mais sont assez proches. Une vision renvoie souvent une situation donnée, plus ou moins précise. Ou à un état plus ou moins défini et définitif. Une apparition est moins ancrée et posée, mais plus fugace et labile. Elle est souvent éphémère, ne dure qu’un instant, et liée à une perception liminale proche de l’ineffable. L’apparition renvoie à la fois au surnaturel et au processus du passage. Elle ouvre souvent la porte à la vision. Ne dit-on pas que certains médiums et voyants ont recours aux apparitions, c’est-à-dire à des esprits ou à des entités, qu’ils évoquent ou invoquent, pour avoir accès à des visions ou des informations ? Si bien que l’articulation avec la vision, se situe à la charnière même de l’apparition et de la disparition. Quelque part entre visible et invisible. Dans un non-lieu qui est aussi le point de jonction entre passé, présent et futur. Le point sinon l’état, où se résorbent les dualités entre les polarités opposées ou les contraires. Tels le blanc et le noir, le yin et le yang, la droite et la gauche, le haut et le bas, le masculin et le féminin la vie et la mort, le soleil et la lune, le terrestre et le céleste. Mais aussi l’abstrait et le figuratif dont la partition ne fait plus vraiment sens dans l’art visionnaire et ses apparitions.

Le carré est un losange

Un quatrième motif récurent a également fait son apparition dans l’exposition après ceux de l’arbre, des volutes et des visages. Ce quatrième motif a pris les traits d’une figure géométrique décrivant une forme de losange constitué de chevrons entrecroisés. On le retrouve en particulier dans les œuvres de Olivier Raud et de Myriam Mechita. Notamment dans la structure des prototypes des assises « Ozo » qu’Olivier Raud a réalisés en bois polarisé, spécialement pour l’exposition. Pour ces créations montrant deux losanges intriqués en formant un troisième, la géométrie participe d’une signature vibratoire résultant d’une synthèse des deux losanges opposés. Le losange central, qui incarne un point de résolution des contraires, génère un espace-temps spécifique, que l’on peut ouvrir et activer en se positionnant dessus. Comme sur un siège. L’expérimentation de cet objet et de cet espace intermédiaire est tout l’enjeu du travail récent de Olivier Raud. Après avoir développé la polarité pendant plusieurs années à partir de structures toroïdales, il accède ainsi à une nouvelle étape de son avec le développement de ce tiers espace. L’un des enjeux actuels du design énergétique qui va bien au-delà de la création d’objets.

Le motif formant un losange est aussi un symbole qui s’est imposé à Myriam Mechita lors de la réalisation de ses dessins. En particulier dans le portrait de femme berbère qui arbore un tracé de motifs de chevrons entrecroisée sur le front, à l’emplacement du troisième œil. L’artiste a bien voulu préciser les conditions et les contours de cette apparition : “ce signe est apparu comme un hommage aux tatouages berbères que portaient ma grand-mère et mes tantes. Avec des arabesques et des formes géométriques sur le front. Souvent, celà parle d’une appartenance à un territoire, à une tribu. Pour moi, le signe noir parle du ciel et de la terre qui s’unissent. Je l’ai dessiné parce qu’il m’est apparu comme ça. La jonction entre le ciel et la terre crée un losange qui fait écho aussi à la forme, ou à un symbole féminin. Sorte de dessin primordial de ce qui caractérise une forme qui ouvre, telle une nouvelle porte. Quant à la ligne blanche sur les yeux, elle était pour moi l’expression de l’énergie qui traverse les regards. Les deux signes noir et blanc se touchent. L’un est engendré par l’autre et j’aimais l’idée que son visage et ses yeux engendrent de la force, une force électrique, énergétique. En réalité, quand je dessine, je vois les choses qui apparaissent au fur et à mesure. Ici je voyais la femme, je voyais les cheveux qui s’électrisaient. Je voulais que ce dessin parle de ça. “

Géométries ésotériques et sacrées

Myriam Mechita offre un très bon exemple du croisement entre la pratique visionnaire et les dimensions ésotériques. C’est-à-dire à la fois cachées et initiatiques. Sauf que dans son cas, l’artiste n’est plus directement initiée par sa grand-mère ou ses tantes ou berbère. Le serait-elle alors par substitution, par les visions artistiques que ces dernières lui inspirent ? Ou lui adressent. Spécialement à travers la géométrie de losange que l’artiste envisage comme une instance de connexion terre-ciel.

Cette fonction de connexion terre-ciel, que l’on retrouve dans la plupart des cultures de l’Invisible est un élément déterminant dans la conception de l’exposition. En particulier à travers la symbolique et le pattern de l’arbre de vie et de l’arbre des Sephiroth de la kabbale judéo-chrétienne. Schéma que l’on retrouve à plusieurs moments de l’exposition, sous différentes configurations montrant toutefois une même structurelle comprenant 10 cercle ou Sephiroth considérée comme émanation divine et vingt-deux chemins qui les relient. Le tout organisé selon une symétrie verticale en trois colonnes ou piliers qui fonde la mystique de la kabbale.

C’est ce qu’exprime en particulier l’œuvre de Anne Laroche, spécialement conçue pour l’exposition. Le dessin de cette peinture à l’huile représente une Vierge Marie représentative de la symbolique alchimique. Notamment à travers le motif de la grotte qui abrite la crèche de la nativité. Sur sa tête, pousse un arbre dans lequel on reconnaît la structure l’arbre de la kabbale avec les sphères et les lettres de chaque Sephira accrochées dans les branches. Un peu plus loin sur le même mur se trouve la version du même arbre en dessin inspiré automatique de Stéphane Besnard où les deux arborescence naturelles et culturelles sont superposées. La structure de l’arbre des sephirots est également présente dans le dessin d’une projection vidéo au sol de Sandra Valabrègue associée au dessin de labyrinthes, ainsi que dans la structure même du dessin d’une série de peinture aborigènes présentant curieusement une géométrie très proche de celle de l’arbre des Sephiroth.

Cet arbre nous intéresse ici en particulier en tant que cosmogramme, c’est à dire une représentation de l’univers à travers une culture ésotérique, c’est-à-dire basée sur un parcours initiatique où les arcabes se découvrent progressivement.

L’arbre de la kabbale dans la peinture aborigène ?

Il faut dire, et peut-être même avouer, que la géométrie de la structure de l’arbre sephirotique, a servi de guide à la mise en œuvre de l’exposition, dès les prémices de sa conception. Cette structure est d’ailleurs intimement liée à l’histoire même de l’émergence du Musée de l’Invisible qu’elle accompagne dès ses débuts. Notamment à travers son épisode fondateur, au moment de la mise en place du projet artistique et structurel du Musée de l’Invisible, à travers diagramme qui s’est avéré être un véritable cosmogramme. Ce plan inspiré d’une peinture Aborigène rencontrée au Musée du Quai Branly à Paris en 2014, a généré un dessin qui s’est avéré très ressemblant, et quasi superposable, au dessin caractéristique de l’arbre de la kabbale, avec ses neuf cercles dénommés sephirots, reliés par des tracés ou des chemins descendants et ascendants. Et ceci, sans que le dessin ni le programme de l’arbre des sephirots ne soit connu dans ces détails à ce moment-là.

Comme si les Aborigènes avaient lu ou abordé la kabbale. Ce qui semble peu probable depuis les tréfonds du bush australien. Cet épisode, signale une troublante synchronicité transhistorique à la fois formelle et temporelle. A travers une étonnante coïncidence qui a été validée par une kabbaliste ayant reconnu et identifié la structure de l’arbre de la kabbale dans le dessin de la peinture aborigène. Ce que montre l’exposition “Dess(t)ins visionnaire est que ce phénomène ne se limite pas à la concordance avec une seule peinture, mais que cela concerne de nombreuses œuvres. C’est dans ce sens qu’ont été sélectionnées ici les œuvres d’art Aborigène.

Précisons qu’il ne s’agit pas de considérer ici que les aborigènes ont créé une structure d’arbre des sephirots. Même si ils partagent avec la kabbale un même symbolisme systémique, où leur mythologie appellée le « Temps du rêve », met aussi enjeu des système de connexion terre-ciel. Notamment à travers la figure du serpent-arc-en ciel qui assume cette fonction.

En d’autres termes, comment se fait-il qu’une géométrie comparable, sinon identique, apparaisse dans deux cultures aussi distancées dans le temps et dans l’espace ? Ce phénomène n’est pas isolé dans l’aventure du Musée de l’Invisible qui a croisé d’autre synchronicités qui font actuellement l’objet d’une étude approfondie. Notamment du point de vue de l’énergétique du dessin des cosmogrammes.

L’ange de l’œuvre

Dans losange, il y a ange. L’ange aussi est une instance de connexion terre-ciel. Notamment avec les sphères du divin. Il faut être attentif aux anges et rester à leur écoute, préconisait Etienne Souriau, le philosophe français qui a participé à la création du département d’esthétique de l’université de la Sorbonne. Dans ses écrits il évoque la figure de “l’ange de l’œuvre”’. Il s’agit d’un ange qui viendrait chuchoter à l’oreille de l’artiste quelques indications quand ce dernier est en quête d’inspiration. Ou de vision. Il lui dirait aussi quand l’œuvre est terminée. Cette vision de « l’ange de l’œuvre » a été en partie mécomprise par la philosophie et l’esthétique contemporaine. Probablement du fait de la dimension spirituelle de Souriau.

Dans une certaine mesure, Isabelle Stengers et Bruno Latour, qui ont pourtant participé à la réévaluation d’Etienne Souriau, à travers leur actualisation des « modes d’existence”, un concept qu’ils ont adapté à la sociologie et à la philosophie spéculative, semblent eux aussi être passés à côté de « l’ange de l’œuvre ». Lui préférant la figure du sphinx. Probablement plus en adéquation avec leur culture et leur pratique de la connaissance et du savoir, forcément critique, déconstructive, scientifique et laïque. Il est vrai que l’on peut être désarçonné par la mystique d’’Étienne Souriau. En particulier au regard d’une pensée occidentale qui a dû se libérer du carcan des religions en instaurant une approche rationnelle et scientifique de l’esthétique, dont il a d’ailleurs été un défenseur. Tout en respectant son autre polarité pour créer un espace intermédiaire qui fait particulièrement sens aujourd’hui. Alors que la raison et la science, l’ont emporté depuis longtemps, sur les mystiques et les spiritualités premières en les canalisant. Au détriment notamment des visions et des apparitions prises globalement aujourd’hui pour des produits de l’illusion et de l’imagination. Du moins pour l’instant. Car il semble bien que les visions d’anges soient de retour. Comme c’est le cas dans l’exposition avec plusieurs artistes dont Philippe Deloison, Stéphane Besnard, mais aussi Sandra Valabrègue, Isabelle Perù ou Roddolphe Hammadi avec son étonnante figure de « siren-ange ». Leurs anges respectifs rassemblés semblent annoncer une prise en compte renouvelée du hors-soi, de l’altérité du dépassement et de la transcendance. Manière aussi de remettre l’humain à sa place tout en déjouant la position centralisatrice, narcissique et égotique, qui s’avère désormais auto-prédatrice, qu’il n’a cessé de développer au détriment de son environnement et de ses semblables.

Vision, spiritualité et feu sacré

De tous temps, le phénomène visionnaire est intimement lié à la sacralité et à la spiritualité. Ne serait-ce que dans les vécus extatiques provoqués par des visions ou en produisant. Pas loin du phénomène de la créativité artistique, et de ses dynamiques d’émergence. Pas loin non plus de la dynamique du vivant. Est sacré, nous dit Etienne Souriau, « ce qui appartient à un mode d’existence supérieur, respecté, comme ayant une valeur absolue et possédant une puissance supranormale». Par définition, le sacré est séparé du profane. Alors que la spiritualité peut faire jonction entre les deux domaines, notamment à travers les œuvres d’art.

Souriau voit deux sens dans la spiritualité. Le premier est lié à l’âme qui elle-même serait l’apanage de la religion. Le second, fait du spirituel une « catégorie esthétique sui generis » liée « à l’inventivité de rapports inattendus », et « surtout, affranchissement de l’habituel, du banal, du prévu ; jeu d’une puissance créatrice, âme en liberté. ». L’art moderne et l’art contemporain ont beaucoup apporté au renouveau de la spiritualité. En particulier à travers le fait de s’être libérés du carcan des dogmes et des religions qui ont longtemps indiqué aux artistes ce qu’ils devaient dessiner, peindre, sculpter, écrire et penser. En particulier les religions du livre, qui ont édicté leurs lois pour du rapport à entretenir à la spiritualité et au sacré. Tout en éradiquant les formes premières et ancestrales dites primitives ou païennes qui se sont élaborée dans un rapport étroit avec une nature devenue un concept.

Ce mouvement d’émancipation est toujours très présent et actif dans l’art actuel, sans que l’on ait pris la mesure des réalités qu’il recouvre. Il est d’ailleurs très présent dans « dess(t)ins visionnaire », dont il est l’un des axes. Si bien que l’exposition est habitée par certaines figures de la spiritualité et de la sacralité. Comme on l’a vu avec la Vierge à l’arbre de Anne Laroche. Cela concerne directement et profondément certains artistes d’art médiumnique et d’art brut, comme Philippe Deloison, Stéphane Besnard ou Augusto Giraldo. De même qu’Aurélie Dubois avec son grand dessin intitulé « Métanoïa » qui relate un épisode de révélation mystique qu’elle a elle-même vécu, à travers une déflagration de lumière.

Une lumière qui est aussi un feu qu’elle a objectivé sous la forme d’une sculpture placée au centre de l’exposition. Tel un foyer rayonnant. Un feu que l’on retrouve dans la composition de dessins de Sandra Lorenzi, consacré à Notre-Dame de Paris et à son sidérant incendie. Un feu de l’apocalypse que l’on retrouve dans l’une des enluminures de Jean-Luc Leguay montrant une harde de chevaux basculant dans la fournaise qui dévore déjà des figures tourmentées de damnés. Tous ces feux et leurs flames nous renvoient aussi au feu sacré. Le feu sacré du divin, mais aussi celui de l’énergie du vivant, de l’émergence et de l’art. Un feu, que certains artistes se sont donnés pour mission d’entretenir et de transmettre. C’est aussi ce qui les rassemble dans l’exposition « Dess(t)ins visionnaires » qui se devait de célébrer et d’entretenir cette flamme.

De l’énergétique des œuvres d’art

La question de l’énergétique des œuvres d’art est au cœur de l’exposition « Dess(t)ins visionnaires ». Cette question et les réalités qu’elle recouvre est rarement abordée. Principalement du fait du rapport à l’art et aux œuvres que nous entretenons dans notre culture. Un rapport plus visuel et textuel que perceptif et sensitif. Alors que nombre d’artistes, dont des grandes figures de l’art moderne et contemporain, ont fait œuvre de pionniers dans ce domaine. Que l’on songe seulement à certaines avant-gardes, à Beuys, à Yves Klein, à l’art minimal et conceptuel, à l’arte povera. Et bien entendu à de nombreux représentants des jeunes générations. Malgré cela la perception énergétique des œuvres d’art reste une terra quasi incognita dans les approches critiques, muséographiques, médiatrices et scientifique dans la plupart des lieux exposant des œuvres. De même en histoire de l’art et en esthétique qui se veut une science fondée sur la perception sensorielle. Ce qui est sommes toutes assez étonnant alors que la culture des énergies, liées entre autres aux pratiques de bien être, est devenue un phénomène populaire qui touche toutes les catégories de publics.

C’est aussi pourquoi l’approche énergétiques des œuvres d’art va devenir un enjeu majeur qui participera de manière significative au changement de paradigme culturel, sociétal et environnemental tant attendu qui tarde à venir. A ce titre l’action expérimentale du Musée de l’Invisible, fera probablement figure de précurseur. En particulier avec « Dess(t)ins visionnaire » qui a permis de repositionner l’art du dessin dans cette perspective. Si bien que l’exposition peut être comparée à une sorte de kaléidoscope visuel et sensoriel dont l’énergétique composite passe à travers la présence des arbres, des perceptions sensorielles et extra sensorielles propres à l’art médiumnique et à l’art brut, ainsi que les expérimentations énergéticiennes avec le minéral d’Eli Tanna ou le bois polarisé de Olivier RaudSans oublier l’énergétique propre aux symboliques, aux images et à leurs mémoires passées, présentes et mêmes futures. Dont celles de la géométrie et des nombres qui structurent nombre de nos représentations et de nos visions…

Dess(t)in visionnaire et restauration cosmologique :

le cristallogramme des mutations

Le dessin des cosmogrammes, comme l’arbre ou la fleur de vie, voire le mandala, qui ont inspiré plusieurs artistes de l’exposition, ne sont pas que des représentations schématiques de l’univers. Ils guident aussi la place que l’humain peut y prendre. Ils lui donnent du sens, une mission, une raison de vivre. Ces schémas aux formes géométriques compartimentées sont à la fois des outils de représentation et d’inscription dans le cosmos, mais également de connexion à ses multiples dimensions. Ils permettent par exemple de faire jonction entre ses plans visibles et invisibles. Ils ont également une dimension énergétique associée à un parcours infra et métacognitif. Ce sont des outils de connaissance dont le fonctionnement et la fonction débordent la raison de la culture occidentale moderne. Ils peuvent être véritablement actifs à partir d’une forme d’organicité biologique et naturelle.

Il se dit que l’humain aurait perdu son rapport à la terre et au cosmos. Et que ce serait l’une des causes premières aux problématiques environnementale et sociétales actuelles. La réponse à cette situation passe par des processus de restauration cosmologique auxquels participent cette exposition. La proposition de “dess(t)ins visionnaire” étant clairement de reconsidérer l’art visionnaire, aussi bien pour celui qui le réalise que celui qui le regarde, comme une instance de restauration cosmologique individuelle et collective.

D’où l’importance de développer actuellement un art du dessin de cosmogramme en revisitant les formes et les processus existants pour les actualiser. C’est lpourquoi il a été demandé au duo d’artistes Art Orienté Objet de créer une œuvre spécialement dans ce sens. Leur réponse est “Le cristallogramme des mutations”.

Art Orienté Objet (Laval-Jeantet & Mangin), Le cristallogramme des mutations, 2025, 120 x 120 x 40 cm, néon mural.

“La conscience de faire partie d’un tout cosmique est une perception d’autant plus complexe à ressentir que nous saisissons le monde comme un espace fragmenté où nous n’occupons qu’une toute petite place. De cette place, l’individuation de notre pensée nous laisse croire que l’ensemble cosmique n’a pas de sens, une sensation qu’Albert Einstein appelait « l’illusion d’optique de sa propre conscience». C’est pourquoi toutes les mythologies du monde ont développé des cosmogrammes, des mandalas, des dessins astrologiques à même de révéler cette imperceptible réalité aux humains curieux de l’appréhender. Bien souvent ces dessins schématiques et irréalistes ne permettent pas de concevoir la notion de ce « tout cosmique », aussi nous nous sommes attelés à ce problème de représentation. Que se passerait-il si la construction fragmentée en 3 D d’un cosmogramme au dessin improbable sur le papier se produisait devant nos yeux, du fait que nous prenions la bonne place pour le regarder ? Le simple déplacement de notre corps construirait ou détruirait la cohérence fortuite entre les fragments savamment disposés devant nos yeux, dans l’espoir de révéler la cohésion prodigieuse des mouvements cycliques d’un univers qui dépasse les limites de notre perception. Et celui qui aura trouvé la bonne place pourrait alors se réjouir de la force inhérente qui guide le dessin-dessein des planètes.“

Conclusion en forme de vision :

le dessin comme intelligence naturelle

Une vision n’est donc pas qu’une image, un symbole ou un motif. Une vision peut aussi être une sensation, une impulsion voire un affect. Sinon une énergie. Elle intervient souvent d’ailleurs dans l’effusion des émotions et des ressentis. Ne dit-on pas qu’une émotion est une énergie. D’après les expérimentations menées par Bernard Blancan, il semblerait bien que les émotions et les affects, à travers nos implications « psychophysiologiques » qu’il mesure, puisse produire un effet sur la matière et le trame de l’espace-temps, en imprimant leur texture dans celle de l’univers.

Comme les énergies, les visions ne sont pas seulement le fait de l’imagination et du mental. A l’image des énergies, les visions nous sculptent de l’intérieur comme de l’extérieur. Elles interviennent au point de jonction entre visible et Invisible, humain et non humain, soi et hors-soi. Elles sont à la fois matière et flux, onde et particule. Comme la lumière.

C’est pourquoi les visions sont précieuses. Et les artistes de première utilité. Les visions ne sont pas qu’un phénomène culturel. Elles interviennent véritablement dans le processus du vivant et de l’organicité naturelle. Comme on a pu le voir avec les arbres et le végétal qui nous dessinnent quand nous pensons les dessiner. Cela concerne également les pierres et le minéral. Instances de vision s’il en est. Car une vision est aussi une cristallisation fluide qui peut se matérialiser, notamment en œuvres d’art peintes, dessinées ou sculptées. C’est pourquoi il est important de ménager des espaces pour la vision et ses pratiques. Et de considérer la vision comme une véritable intelligence naturelle dans un monde à redessiner.

Pascal Pique

Le Musée de l’Invisible

Cette exposition participe d’une recherche universitaire dans le cadre d’un doctorat en sciences de l’art/esthétique à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne.